Находящиеся у власти сислибы пытаются внедрить «адвокатскую монополию». Чем это обернётся?

Автор – Андрей Кузнецов

В июле 2025 года Минюст опубликовал проект закона, именуемый в просторечии закон "об адвокатской монополии". В случае его принятия юристы, которые не имеют статуса адвоката, лишатся права представлять доверителей в судебных процессах по гражданским делам.

Предваряю весьма обширный материал авторским прогнозом:

Минюстовский проект реформы будет неизбежно «похоронен» в Государственной Думе России уже на первом «чтении», как только депутаты даже поверхностно вникнут и разберутся, в какой «блудняк» их пытаются втянуть сислибы (© Андрей Кузнецов, 07.10.2025).

Фундаментальные основания для такого пророчества следующие:

1. Реформа по своему внутреннему «содержанию» (можно сказать – «идеология» реформы) направлена на встраивание России в «западную» правовую систему так называемого «цивилизованного мира» –

– во-первых, без учета уже сложившейся судебной системы России и коренных национальных особенностей, в том числе сформированного буквально за века менталитета народа. В качестве сиюминутного подтверждения: Кто-нибудь может назвать хоть одного положительного персонажа в советском кинематографе из числа адвокатов?! Все герои второго плана или «ни рыба, ни мясо» («Невеста механика Гаврилова»); или вообще предатели/шпионы (сага «Ошибка резидента» с продолжением);

– во-вторых, уже даже миф об этом «цивилизованном мире» как о «рае на земле» – безвозвратно развеян, то есть давно потерял былую привлекательность.

2. Реформа как минимум повлечет просто гигантские финансовые издержки и вообще направлена на «перезагрузку» хозяйственного механизма России в режим «экономики услуг», что прямо противоречит генеральной линии на реиндустриализацию страны. Подробно об этом весьма профессионально изложено в статье (и видео версии) уважаемого Сергея Брекотина «Запрет юристов».

3. Попытка встраивания в современную действительность (тотальное господство информационных технологий) по сути средневековых «профессиональных гильдий» с их монополией на работу только для членов «синдиката» – заведомо обречена на провал. И размер негативных последствий от такой «реформы» для страны прямо пропорционален пройденной «дистанции» на пути её реализации.

4. Внедряемая реформой «адвокатская монополия» никак не «состыкуется» с вектором развития судебной системы России. В частности (например), последовательно расширяется практика применения «заочного» (без присутствия сторон и их представителей) формата судебного разбирательства в гражданских/арбитражных и административных делах. А арбитражный процесс вообще законодательно "заточен" на «письменное» разбирательство, в котором искусство «риторики» (признаем – что является объективно «фишкой» адвокатов) мало востребовано.

Предлагаемый ниже доклад (и в какой-то степени – «донос») содержит «многа букав» и насыщен «информацией к размышлению», причем не без авторского перфекционизма на грани с занудством; в связи с чем по законам современной «потребительской» публицистики повествование начну с «жареных фактов».

И так, «жареные факты»

На аудиенции у Президента России 22.07.2025 Министр юстиции Константин Чуйченко характеризовал адвокатов не только как высокопрофессиональных правоведов, но и «высокоморальных» персон (у них же «адвокатская этика» и они мамой клянутся – об этом будет что-то вроде памфлета нижи), которые только и должны иметь «привилегию» (то есть монопольное право) на реализацию функции «представительство в суде».

Здесь (именно здесь) не будем заострять внимание публики на весьма известных бывших адвокатах – коллаборанте Фейгине; «звездном» (во всех негативных коннотациях) мошеннике Э. Пашаеве и вообще не имевшем «юридического стажа» (опыта работы по специальности) Алексее Навальном – их адвокатский статус прекращен (заметим, не без противодействия, как минимум, пассивного – со стороны руководства адвокатских палат).

Далее только факты с краткими пояснениями.

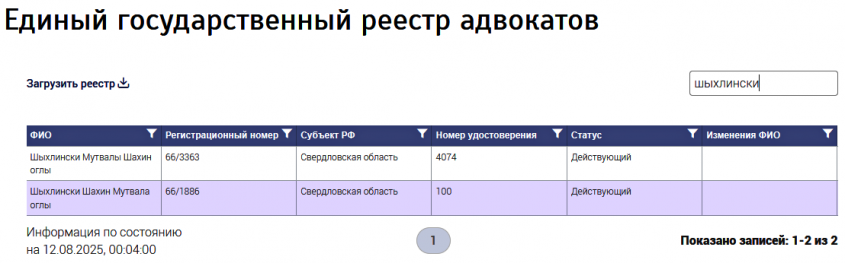

Недавно (в середине лета) задержанные и арестованные глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахин Шыхлински (публично изобличенный как организатор преступного сообщества) и его сын Мутвалы – действующие адвокаты:

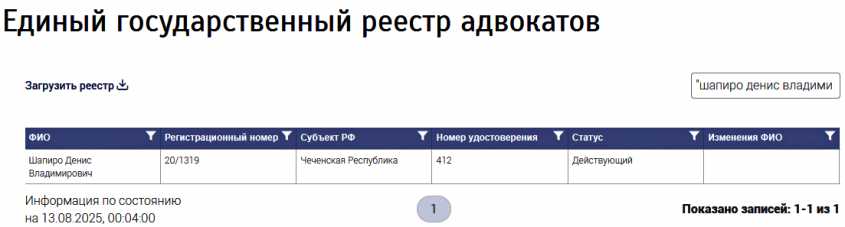

Вор-рецидивист некто Денис Шапиро (он же Дионисий Золотов; он же Денис Туманкин; воровская специализация – мошенник на доверии) – находящийся в настоящий момент в ГПЗ и обвиняемый в очередном преступлении, а до этого многократно привлекаемый к уголовной ответственности и осужденный за весьма незамысловатые мошеннические схемы – является действующим адвокатом:

На региональном новостном портале «Открытый Белгород» содержится информация о возбуждении только за неполный 2025 год (январь-июль) пяти уголовных дел в отношении пяти адвокатов региона (г. Белгород и область) – все по статье «Мошенничество». Один – кстати, организатор одного из мошенничеств – смыл позор своей кровью (погиб на СВО), другой – успел уже получил 3-х летний условный срок; другие уголовные дела на разных стадиях предварительного расследования.

И «плюс» бесстрастная статистика от СКР: Более 150 адвокатов привлечены к уголовной ответственности в 2024 году. Могу от себя добавить: привлекаемые по статье 159 УК РФ адвокаты по большей части совершают другие более тяжкие преступления – организация дачи взятки должностному лицу. Но доказать этот состав преступления весьма сложно. Поэтому следственные органы довольствуются малым – «пакуют» адвокатов пачками как «простых» уголовников.

Продолжим несколько в ином «ключе» – «политическом».

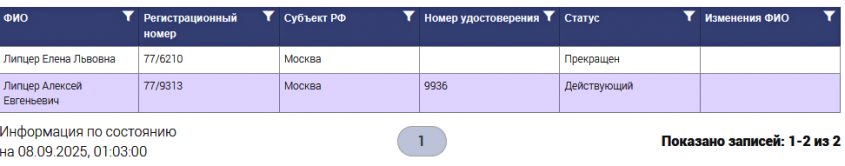

Гражданин Липцер Алексей Евгеньевич – осужденный (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) в начале этого года за участие в экстремистском сообществе и приговоренный к пяти годам лишения свободы с запретом заниматься в течение пяти лет (после отбытия наказания) адвокатской деятельностью – до настоящего времени действующий адвокат:

Поясняю: адвокатские палаты федеральная и города Москвы – открыто и демонстративно игнорируют Закон (п. 4 ч. 1 ст. 17 Закона об адвокатуре). При этом умершую 04.09.2025 маму нашего «героя» (Липцер Е.Л.) оперативно «вычеркнули» из адвокатского реестра практически на следующий день после похорон. То есть, это никакая не «техническая ошибка».

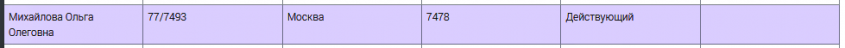

Скрывающаяся более года за границей от Российского Правосудия заочно арестованная и и объявленная в международный розыск Ольга Михайлова – действующий адвокат:

Чем также грубо и демонстративно нарушен Закон (п. 7 ч. 2 ст. 17 Закона об адвокатуре).

Образно выражаясь, руководство адвокатских объединений открыто и демонстративно показывает государству/народу «фигу», не пряча эту неприличную «фигуру» в кармане.

Но адвокатуре как безусловно необходимому общественному институту посвящена отдельная глава ниже. Правда в стиле «ложка дёгтя в бочке мёда».

Весь материал ввиду значительного «объема» разделил на две части.

План моего доклада.

I. Специфика юриспруденции как вида профессиональной деятельности.

II. Система правового обеспечения жизнедеятельности государства/общества.

III. Адвокатура как система обратной связи в уголовном процессе.

Ложка дёгтя в бочке мёда.

Заключительная часть (размещу/опубликую завтра) –

IV. Разоблачение основных «доводов» реформаторов.

V. Критика правовых оснований реформы.

I. Специфика «юриспруденции» как вида профессиональной деятельности

Фидуциарный характер отношений клиент-юрист

Отношения клиента и юриста (заказчика и исполнителя; доверителя и поверенного) во всех без исключения сферах юридических услуг/помощи – гражданско-правовая, уголовная, семейная и т.д. и т.п., исключительно фидуциарные – то есть основаны на личном доверии клиента юристу. Клиент в первую очередь выбирает себе юриста исходя из принципа "верю/не верю". Конечно, по комплексу разноплановых – но преимущественно – субъективных критериев. Именно поэтому (в конечном итоге) клиенту проще смириться с убытками в случае собственного неудачного выбора – «сам ошибся». И наоборот: если исполнитель ему навязан «извне» (даже, если это сделано «из самых благих намерений»), гнев неудовлетворенного клиента будет обращен именно на того, кто ему подставил этого «квалифицированного» специалиста.

Здесь будет уместно привести в качестве аргумента мнение Конституционного Суда России (КС РФ). Далее отдельные цитаты из Определения КС РФ от 05.02.2004 N 25-О. (КАПСЛОК мой)

Абзац 5 пункта 3:

"Лишение потерпевшего и гражданского истца по уголовным делам, подсудным федеральным судам, права обратиться к другим лицам, СПОСОБНЫМ ОКАЗАТЬ, ПО ИХ МНЕНИЮ, КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ, фактически привело бы к понуждению этих участников уголовного судопроизводства использовать только один способ защиты, что не согласуется со статьей 45 (часть 2) Конституции Российской Федерации. Такое ограничение вопреки статье 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации значительно сузило бы возможности потерпевшего и гражданского истца свободно выбирать способ защиты своих интересов, а также право на доступ к правосудию, что гарантировано статьей 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации"

Абзац 8 пункта 3:

"Следовательно, содержащееся в статье 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации положение о том, что каждому гарантируется получение квалифицированной юридической помощи, означает конституционную обязанность государства обеспечить каждому желающему достаточно высокий уровень любого из видов предоставляемой юридической помощи, НО НЕ ОБЯЗАННОСТЬ потерпевшего и гражданского истца пользоваться помощью только адвоката; в противном случае это нарушало бы также конституционное право, закрепленное статьей 52 Конституции Российской Федерации, в силу которой права потерпевших от преступлений (в том числе признанных гражданскими истцами) подлежат охране законом, а государство обеспечивает им доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба".

Определяющая роль правосознания

Закон (в широком смысле) – это формализованная справедливость: Подразумевается (здесь несколько упрощая), что в правовых нормах заключается понимание/толкование категорий «полезность», «разумность» и «добросовестность». Признаем, что (как и всякое «правило») данный «тезис» имеет исключения (которые только подтверждают правило). Классовая теория утверждает, что содержание понятия «справедливость» формируется «власть предержащими». Однако для устойчивых «крепких» государств и стабильных обществ можно констатировать, что данное закрепленное в «законе» понимание «справедливости» является «общепризнанным».

Резюмирую: основной смысл и положения Закона (в широком смысле) основаны на справедливости.

Данный постулат означает (в том числе), что государственной (то бишь – «правовой») защите подлежат только «права и охраняемые законом интересы». «Мнимые» права и противоречащий Закону интерес «Правом» – а значит «Государством» – не защищаются.

То есть «правая» сторона (на чьей стороне справедливость в споре) объективно имеет преимущество в «правовой защите», так как Закон на ее стороне. Другое дело, что соответствующую законодательную норму еще нужно и найти.

Способность чувствовать на уровне инстинктов (подсознательном уровне) «Что такое хорошо, и Что такое плохо» (что справедливо, а что – нет) – принято называть позитивным правосознанием.

Позитивное правосознание – это своеобразный «компас», который позволяет безошибочно «отделить зерна от плевел»: провести на основании известных в данный момент фактических обстоятельств экспресс-анализ спорных правоотношений и определить, какие права и интересы клиента (и в какой мере) – справедливы и могут быть защищены и/или восстановлены; а какие его претензии – беспочвенны. А дальше уже «дело техники» (то бишь квалификации юриста-исполнителя) подвести под избранную правовую позицию законодательную и доказательственную базу.

Но без позитивного правосознания юрист, каким бы он ни был «отличником», представляет из себя банального буквоеда, «не видящего за деревьями леса».

Здесь сразу оговоримся: учебного курса (или "предмета"), в ходе которого прививается/воспитывается это самое «позитивное правосознание» – не существует. В том числе оказался в общем-то малоэффективным и специфический опыт СССР, где на моральный облик будущих правоведов (студентов юридических ВУЗов, курсантов милицейских школ) было сосредоточено особое внимание. В том числе через такие институты как КПСС и ВЛКСМ.

Главное не высшее образование, а средняя сообразительность (с)

В профессиональной деятельности юриста как нигде актуальна народная поговорка: «Главное не высшее образование, а средняя сообразительность».

То есть способность реально оценивать обстановку, «видеть» сразу общую картину происходящего, а не зацикливаться на второстепенных деталях, сосредотачиваться сразу же на существенных обстоятельствах – гораздо важнее, чем «энциклопедические» знания права. Сказанное отнюдь не значит, что можно пренебречь профессиональными знаниями, полученными системно в ходе учебного процесса в ВУЗе: просто без «средней сообразительности» они для практикующего юриста превращаются в бесполезный «интеллектуальный» балласт.

Более того: в современном «мире» (тотальное внедрение ИТ) юридическая профессия, одна из немногих (я не могу назвать других, подобных), знания и навыки по которой можно получить путем самообразования, причем достичь уровня, вполне приемлемого для успешной конкуренции с выпускниками ведущих юридических ВУЗов.

Этому способствуют, кроме факторов, указанных выше, такие как:

· Общие начала правовых знаний (а это принципы надлежащего поведения в обществе) прививаются гражданам с момента рождения, закрепляются «на практике» с первых самостоятельных шагов.

· В юридической практике имеют существенное значение «побочные» знания – математика как первоисточник логики; бухучет в налоговых правоотношениях; инженерное (техническое) образование как основа начал системного мышления.

· Современные информационные технологии предоставляют фантастические возможности энтузиастам для освоения правовых знаний, как общих, так и применительно к конкретной жизненной ситуации.

Снова обратимся к официальной позиции КС РФ: Цитата из Постановления от 16.07.2020 N 37-П (пункт 6).

"Такой исключительно формальный критерий, как наличие высшего юридического образования либо ученой степени в области права, а равно адвокатского статуса, не дает реальной гарантии оказания представителем эффективной помощи, поскольку многообразие споров, входящих в компетенцию арбитражных судов, сложность в регулировании отдельных правоотношений позволяют утверждать, что даже самый опытный адвокат не может быть достаточно компетентным во всяком арбитражном деле. Во многих случаях о необходимой квалификации для ведения дела может свидетельствовать наличие у лица, вовлеченного в деятельность представляемой организации, не столько юридического, сколько иного специального образования. Работники организации, осведомленные о специфике ее деятельности и являющиеся специалистами в прикладных сферах (таможенное, банковское, страховое дело, антикризисное управление, бухгалтерский учет и др.), зачастую могут оказать по соответствующим категориям споров не менее компетентную помощь".

Тем самым Конституционный суд подчеркнул, что не только адвокатский статус, но даже наличие высшего юридического образования не является реальной гарантией оказания представителем эффективной помощи. Отмечается, что даже самый опытный адвокат не может быть компетентным во всяком арбитражном деле. Также отмечается, что специалист в прикладных сферах может оказать не менее компетентную правовую помощь, а не только адвокат или юрист без статуса адвоката.

Примерно половина – из числа заказов (практически все в режиме «ответчик»), связанных с судебным разбирательством – я выполняю в «заочном» режиме (и не только потому, что многие дела в судах рассматриваются в упрощенном порядке): я осуществляю дистанционное правовое сопровождение, а клиент сам в суде защищает свои права. Порядок взаимодействия с клиентом, как правило, таков:

– я на основании представленных документов (сообщенных обстоятельств) даю (обязательно письменно) правовую экспертизу с квалификацией спорных правоотношений, рекомендаций (проект плана) дальнейших действий;

– я готовлю все процессуальные документы, в том числе «про запас» и/или на «всякий непредвиденный случай»;

– на каждое действие клиента я составляю подробную детализированную инструкцию;

– при необходимости по телефону провожу инструктаж перед каждым (или уже в ходе выполения) действием клиента;

– клиент самостоятельно подает документы в суд, участвует в судебном заседании в режиме «у меня всё изложено в заблаговременно приобщенных к материалам дела доводах/аргументах».

При этом договором предусмотрена возможность по требованию клиента (но уже совсем за другие деньги) привлечение меня к участию в судебном процессе. Правда, таких случаев ещё не было.

Особенности «стартапа» в практической юриспруденции

При оказании юридических услуг/помощи необходимо (несколько утрируя) наличие "светлой головы" (знания и опыт по специальности) и "чистого сердца" (позитивное правосознание). Так как основной «расходный ресурс» деятельности юриста – это его личный труд, материальные издержки можно свести практически к нулю.

Для начала деятельности юристу вполне достаточно весьма примитивного компьютера (с функционалом чуть больше пишущей машинки) с выходом в Интернет. Рабочим местом может служить даже лавочка в общественном учреждении (например, в суде) или обеденный стол на кухне в собственной (арендованной) квартире.

То есть себестоимость мизерная. Отсюда возможность устанавливать предельно низкие цены. И за счет только этого конкурировать с более именитыми (и как следствие – дорогостоящими) коллегами. Многие юристы вообще начинали «карьеру» работой «за бесплатно» только ради практики, зарабатывая на жизнь другими промыслами (например, частным извозом).

Один в поле воин

Ведущие юридические фирмы и адвокатские конторы объединяют в своем составе несколько (а то и десятки) профессиональных юристов, специализирующихся в узкопрофильных отраслях правовых знаний, а также широкий штат специалистов в «смежных» областях знаний и просто помощников. Это, как правило, должно повышать качество оказываемых клиентам юридических услуг/помощи. Но может и не повысить. А вот цена услуги/помощи при этом возрастает по любому, причем в разы. И юрист-одиночка, который «и швец, и жнец, и на дуде игрец», весьма часто успешно с ними конкурирует, в том числе в судебных баталиях, выигрыш в которых по праву считаются наглядным показателем профессионального уровня в юриспруденции.

II. Система правового обеспечения жизнедеятельности государства/общества

Общеизвестно/общепризнано, что юристы своим трудом непосредственно материальные блага не создают (тезис частично спорен – юристы промышленных/строительных и т.п. предприятий всё-таки участвуют в производственном процессе, пусть и косвенно). В связи с чем юридическую «отрасль» с точки зрения политэкономии правильно относить к сфере «потребления». Включение финансовых «достижений» юристов состав Валового Внутреннего Продукта (ВВП) ошибочно (готов почитать в комментариях возражения по этому поводу апологетов лженауки «Экономикс»). Повторюсь, что эта точка зрения исключительно профессионально и доходчиво изложена в авторском материале уважаемого Сергея Брекотина.

Несколько примитивно выражаясь – для Российского общества/государства (и общественного мнения на обыденном уровне, кстати) юристы – очевидные нахлебники. Впрочем, как и актеры. Радикальные способы решения проблемы – приобщение подобных «иждивенцев» к общественно полезному труду, предлагали в свое время Аркадий Райкин и персонаж худрука самодеятельного театра в к/ф «Берегись автомобиля» (в исполнении Е.А. Евстигнеева).

То есть, с одной стороны, юридические услуги («юридическая помощь») – это чисто непроизводственная сфера.

Но с другой стороны, общество/государство не обойдется (от слова НИКАК) без всеобъемлющей системы правового обеспечения (в широком смысле), выполняющей социально значимую функцию обеспечения – вернее – содействие в обеспечении гражданам и юридическим лицам в реализации ими прав, свобод и охраняемых законом интересов.

Отсюда вывод: Общество/государство никуда не денется, а юристов «содержать» придется.

Однако, система правовой обеспечения должна быть рациональной и по возможности наименее затратной для общества/государства – так как это всё-таки сфера потребления. В этой системе должны функционировать автономно (исходя из конкретных условий – где и что целесообразнее/выгоднее для общества/государства) и «рынок юридических услуг», и «юридическая помощь». Вопрос в том, как рационально разделить их «зоны ответственности» и снизить до минимума конфликт в «пограничных» областях?

Начну с двух аксиом (общеизвестные истины, не требующие доказывания):

· на «рынке» обращаются товары, работы, услуги. Баланс спроса и предложения формирует свободную рыночную цену (здесь и далее имеется ввиду «совершенный», не монополизированный рынок).

· «помощь» означает предоставление услуги заведомо не по рыночной стоимости (в том числе по причине установления государством определенной «монополии» с целью контроля за качеством), поэтому это возможно или в порядке благотворительности, или за счет (в той или иной мере) государства/общества.

Правовая помощь должна предоставляться очевидно только следующим категориям граждан/юридических лиц:

· Привлекаемым к уголовной ответственности (+ возможно по некоторым составам административным правонарушений).

· Полностью и ограниченно дееспособным, а также малоимущим и находящимся/попавшим в силу объективных причин в трудную жизненную ситуацию. Отнесение граждан к этим категориям основывается на «оценочных» показателях, содержащихся в нормативных актах. Всё.

Более подробно о «правовой помощи» ниже в разделе про адвокатуру.

Правовой режим юридических услуг должен регулироваться в основном на принципах свободного рынка с внедрением элементов государственного контроля исходя из специфики этой сферы деятельности, которые мы осветили выше. Возможные методы/способы государственного влияния на рынок юридических услуг более подробно изложены в разделе «Выводы» ниже.

III. Адвокатура как система обратной связи в уголовном процессе. Блеск и нищета «института». Ложка дёгтя в бочке мёда

Безусловно адвокатура занимает особое (исключительно важное) место в системе правового обеспечения жизнедеятельности общества/государства. Но начну с интриги: предлагаю читателям проанализировать «информацию к размышлению» – ключевой фрагмент давнишнего интервью (СПС «Гарант», 12.11.2015, http://www.garant.ru/interview/670311/) известного, высоко профессионального и заслуженно успешного адвоката Анатолия Кучерены, нашедшему на этой стезе свое призвание:

А.Кучерена: «<...> Адвокат – это священник без рясы: люди приходят к нему, как на исповедь. <...> При этом для того, чтобы полностью понять и оценить ситуацию, в которую попал клиент, часто приходится задавать довольно неприятные вопросы. Однако во всем важно чувствовать грань. Например, занимаясь делом <...> , я никогда не спрашивал ее, убила она своего мужа или нет, – это не мое дело».

«Гарант»: Я всегда думала, что адвокаты первым делом задают такие вопросы...

А.Кучерена: «Я никогда не задаю подобных вопросов. Я могу правильно выстроить тактику защиту и без этих данных, просто изучив материалы дела. <...> ».

В первую очередь обратим внимание на уподобление адвокатом себя любимого – священником.

Отметим – заведомо ложное по своей сути.

Священник считается представителем Бога на Земле, обеспечивает коммуникацию между Всевышним и верующими в него смертными.

Священник на исповеди в первую очередь стремится добиться ответа на вопрос, согрешил исповедующийся, или нет. Затем выясняет отношение исповедующегося к совершенному греху: раскаивается или нет, насколько это искренне. При необходимости наставляет и направляет на путь истинный. Убедившись в полном и безоговорочном раскаянии, отпускает грехи. И уже после этого, так сказать, факультативно, применяет принцип «Богову – Богово, а кесарю – кесарево»: в случае, если грех содержит признаки преступления, советует оформить явку с повинной. Безусловно, в силу тайны исповеди, священник не может «донести» на покаявшегося преступника ни напрямую, ни косвенно.

А вот у адвоката, как оказывается, совсем другие «приоритеты»: объективная истина ему ни в коем случае не нужна. Главное другое:

(а) что знает сторона обвинения;

(б) насколько это «доказано»;

(в) какую наименее «вредную» для клиента (весьма часто для закоренелого преступника) версию можно обосновать имеющимися в деле доказательствами.

И вместе с тем адвокат считает себя представителем «бога» на бренной земле. Только своего – «адвокатского», который судит смертных отнюдь не по их делам. Все зависит от того –

– кого грешник выберет/назначит своим представителем перед этим высшим судией,

– насколько адвокат искусен делать «из мухи слона», превращать «черное в белое» (и наоборот).

В общем, читатель уже догадался, какому «божеству» служит адвокат?! Не будем упоминать его «имя» всуе.

Однако «спустимся на грешную землю».

Институт адвокатуры кроме всего прочего (отбросим здесь мантры про права человека и правовое государство) имеет и чисто экономическое обоснование своей необходимости обществу/государству.

Каждый отдельный человек как создатель материальных и нематериальных благ, как творец расширенного воспроизводства (в том числе и наверно главное – новых граждан) ценен обществу/государству. Но все это полезное обществу/государству человек в силу своей натуры лучше всего делает на свободе (так сказать, «производительность» выше). Поэтому «выбытие» любого добросовестного гражданина из процесса «общественного воспроизводства» влечет неблагоприятные социальные и экономические (в конечном итоге) последствия.

С другой стороны без поддержания на должном уровне правопорядка (в первую очередь для обеспечения каждому гражданину возможности свободно реализовывать свои права и свободы, в том числе на свободный труд) само существование общества/государства невозможно. Поэтому в интересах сохранения правопорядка преступники (лица, совершившие общественно опасные деяния) подлежат в той или иной форме изоляции от общества (проще говоря – их личная свобода ограничивается). Что означает автоматическое снижение экономической ценности этого конкретного гражданина для общества/государства как минимум, на срок ограничения свободы.

Поэтому для общества/государства критически важное значение имеет справедливость применения мер ограничения свободы, тем более исключение ошибок (применение уголовного наказания к невиновному).

Адвокатура в системе уголовного судопроизводства выполняет роль обратной связи, обеспечивающей недопущение ошибок, а также адекватность уголовного наказания характеру и степени совершенного преступления. А так как государственные органы правопорядка с целью эффективного поиска и изобличения преступников наделены целым рядом полномочий, дающих возможность ограничивать (с учетом риска «злоупотребления» и нарушать) конституционные права и свободы граждан, адвокаты исключительно с целью «равновесия» системы, также наделяются рядом прав и гарантий, обеспечивающих им и свободу профессиональной деятельности, и независимость от государственных правоохранительных органов.

Итак, если обобщить изложенное, адвокатура решает следующие задачи:

(а) Защита невиновных от неправомерного обвинения в уголовных преступлениях. Весьма важно: предъявление обвинения заведомо невиновному, проведение в отношении него следственных действий и тем более ограничение его свободы рассматривается обществом и государством как тяжелое должностное преступление (таких «правоохранителей» называют «оборотни в погонах»).

(б) Содействие правосудию (то есть обществу и государству) в установлении реальной степени и характера совершенного преступления с целью определения судом справедливой меры наказания обвиняемому.

Но, признаем, адвокатура «попутно», так сказать, факультативно занимается –

(в) Противодействием органам государственного обвинения с целью освобождения очевидного преступника от заслуженного наказания (справедливого возмездия). Причем умелое использование (в том чисел на грани "фола" – то есть на грани злоупотребления) адвокатом предоставленных ему на законодательном уровне прав и гарантий позволяет ему избежать наказания за подобные явно антиобщественные и деструктивные деяния.

Заметим, общество (во всяком случае «общественное мнение») относится к подобным явлениям довольно «нейтрально» (исходя из результирующего вектора). А все потому, что общество (а за ним и государство) вынуждено с подобным злоупотреблением мириться, так как это наименьшее зло из возможного.

Таким образом, фактически в силу объективных причин адвокаты в процессе своей профессиональной деятельности вынуждены регулярно (и весьма часто) "лукавить" (мягко говоря). Более того: именно благодаря этим "способностям" многие адвокаты добиваются выдающихся успехов на профессиональном поприще. Закономерно, что со временем происходит некая "деградация", уменьшение чувствительности к позитивным характеристикам личности (честности, открытости). Уже только по этой причине обществу/государству целесообразно ограничивать число граждан, занимающихся этой – безусловно общественно полезной – профессиональной деятельностью.

Обобщим изложенное о правовой системе обеспечения жизнедеятельности общества/государства

(1) Адвокатура необходима обществу/государству только в уголовном судопроизводстве, где государство применяет свой репрессивный аппарат. Адвокатура здесь выполняет роль обратной связи, что помогает существенно снизить издержки общества из-за ошибок правоохранительных органов. Именно в сфере уголовного процесса в силу ряда причин (как изложенных выше, так и не освещенных в статье) система правового обеспечения должна строиться на принципах «юридической помощи».

(2) Практически все остальные составляющие системы правового обеспечения (за редким исключением – например, защита прав граждан, не способных на должном уровне самостоятельно обеспечить соблюдение своих прав и свобод) целесообразно переводить в «юридические услуги», то есть доверить это дело «рынку».

При этом государство безусловно должно, используя преимущественно методики «мягкой силы», оказывать влияние как минимум по трем направлениям:

а) установить границы «правового поля» рынка юридических услуг (на законодательном уровне), формализовав отношения клиент-юрист, урегулировав вопросы ответственности юриста перед клиентом за нарушение обязательства, установив правила учета вознаграждения и налогообложения. В том числе распространение на юридические услуги действие законодательства о защите прав потребителей;

б) возможность влияния государства на состав исполнителей юридических услуг путем отсеивания явных непрофессионалов;

(в) возможность влияния на выбор клиентов, побуждая последних отдавать предпочтение тем исполнителям юридических услуг, которых государство считает более квалифицированными (например, все тех же адвокатов).

(3) Права и гарантии профессиональной деятельности, предоставляемые адвокатам, вне рамок уголовного судопроизводства не только излишни, но и вполне возможно, вредны. Проще говоря, это «палка о двух концах», «обоюдоострое оружие», сферу применения которого целесообразно ограничить.

И так, рекомендую почитать:

Титульная страница сайта "Объединение юристов" (как понял, создали для противодействия "адвокатской монополии"). Необязательно открывать, можно сразу же на подборку статей/мнений:

Подборка "мнений"

Подборка "разбор законопроекта"

Отдельно рекомендую материалы авторов (ссылка сразу на их статьи):

Роман Бевзенко, юрист, доктор юридических наук, г. Москва (кстати, часто в своих опусах на АШ по его поводу ёрничал – тут и тут).

Роман Тараданов, юрист, г. Челябинск.

Екатерина Гуленкова, частнопрактикующий юрист, г. Санкт-Петербург

Остальные материалы – сами-сами.

"Запрет юристов"