Тотальная имитация бурной, но бесполезной деятельности, тяжелые экономические последствия, всеобщие насмешки и раздражение – и в то же время неочевидные для критиков последствия. Сорок лет назад в СССР началась масштабная антиалкогольная кампания, о результатах которой исследователи спорят до сих пор. О том, как все было, – в материале РИА Новости.

"Пьяные деньги"

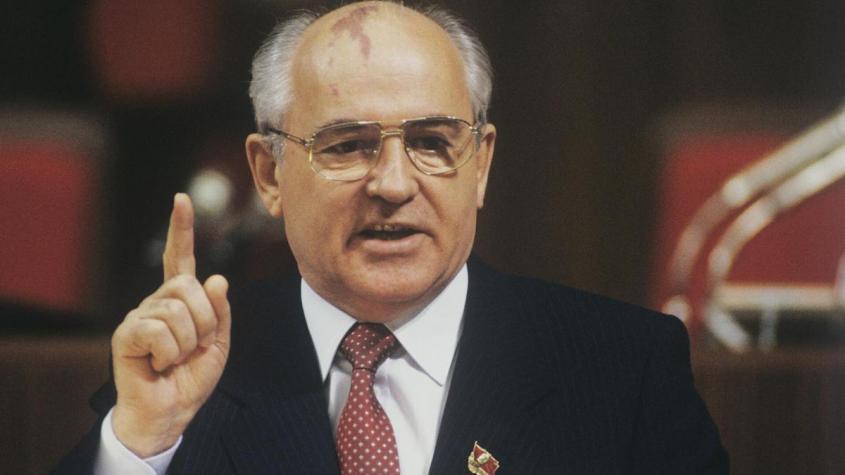

Придя к власти, Горбачев задумал много, как он сам любил выражаться, "хороших больших дел". Главное из них – знаменитое "ускорение" советской экономики. Однако, по его мнению, ликвидировать отставание от Запада мешала в том числе низкая трудовая дисциплина из-за пристрастия трудового народа к алкоголю.

Если до революции и при Сталине потребление спирта на душу населения в стране не превышало пяти литров в год, то к 1984-му эта цифра достигла 10,2 – и это только зарегистрированные продажи. По данным исследователей, с учетом самогона показатель переваливал за 14 литров.

Высокая алкоголизация населения влекла за собой рост убийств и самоубийств, низкую продолжительность жизни и снижение рождаемости. К началу 1980-х советские специалисты всерьез заговорили об угрозе демографического развития страны. Несмотря на это, власти долго не решались перейти к серьезной борьбе с зеленым змием. На то были причины.

С одной стороны, растущее злоупотребление негативно сказывалось как на экономике, так и на социальном благополучии советских граждан. С другой, алкогольная продукция традиционно приносила львиную долю доходов в бюджет – как известно, еще царская казна подпитывалась "пьяными деньгами".

Норма жизни

Уже 7 мая ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма". Документ обязывал чиновников "решительно усилить борьбу с пьянством, алкоголизмом, самогоноварением" и заняться "устранением причин и условий", порождающих общественный порок.

А 16 мая вышел указ Президиума Верховного совета страны "Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения", который добавлял к красивым словам конкретику – административные и уголовные меры. Так, за распитие спиртных напитков или появление "в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство" в общественных местах полагался штраф до 30 рублей. Если за то же поймают на производстве – до 50, для начальников сумма вырастает до ста.

Покупка самогона, чачи, араки, тутовой водки, браги и других крепких спиртных напитков домашней выработки грозила штрафом от 30 до 100 рублей; изготовление таковых – до 300; самогонщикам-рецидивистам – уголовная статья (в более поздней редакции).

Указ опубликовали на следующий день. Газета "Правда" вышла с передовицей "Трезвость – норма жизни". В стране началась масштабная кампания, в которой задействовали едва ли не весь административный ресурс Советского государства.

Кнут и пряник

Антиалкогольные меры в народе часто называют сухим законом, однако такого, строго говоря, в стране не было. Вино не запретили вовсе, лишь существенно ограничили доступ – в разы сократили количество торговых точек и заведений общепита, где продавали алкоголь, а также время продажи крепких напитков.

Производство спиртного за три года снизили вдвое. В результате бутылка водки подорожала в три раза – с трех до девяти рублей. Предполагалось, что рост цен позволит компенсировать государству выпадающие доходы.

Одновременно предлагалась безалкогольная альтернатива: новые кафетерии, автоматы по продаже газировки, сока, квасные цистерны. "Сверх нормы" выпускали в продажу товары народного потребления – чтобы люди могли потратить высвободившиеся деньги.

Развернули массовую агитацию. В организациях создавали общества трезвости (участие, по воспоминаниям очевидцев, было добровольно-принудительным). Милиция вместе с народными дружинниками отлавливала выпивох на улицах и отправляла в вытрезвители, а также охотилась за самогонщиками.

К проштрафившимся активно применяли меры дисциплинарного характера: понижали в должности, лишали премий за выслугу, 13-й зарплаты. Потери рабочего в Ярославской области могли составлять 500-700 рублей.

Рецидивистов отправляли в лечебно-трудовой профилакторий – нечто среднее между больницей и тюрьмой. Это был режимный объект с колючей проволокой, где провинившийся "исправлялся" посредством работы в мастерских, а терапию проводили так называемым рвотным коктейлем – смесью водки со специальными медикаментами, вызывавшей эвакуацию содержимого желудка. По крайней мере, так лечили в Ярославской области.

Однако большинство этих мер либо не принесли пользы, либо и вовсе навредили.

"Отмечали борьбу с алкоголизмом"

Агитационную и культурно-просветительскую программу всерьез не воспринимали. Федор Карякин, который в 1987-м был секретарем комсомола совхоза "Коммунист" на Ставрополье, вспоминает: "Приходилось долго уговаривать молодежь (поучаствовать в агитмероприятиях. – Прим. ред.): те не хотели участвовать в этом цирке, а если соглашались, то скорее из уважения ко мне, чем из желания "окультуриться". Как правило, на такие мероприятия всегда приезжало посмотреть районное руководство, которое, в свою очередь, тоже отчитывалось наверх. Затем мы дружно пожимали друг другу руки и расходились с чувством выполненного долга. Одним словом, и волки сыты, и овцы целы. А потом вместе с парнями я отмечал это мероприятие: выпивали, шутили, рассказывали анекдоты о вреде алкоголизма".

Одним из распространенных пиар-мероприятий были трезвые свадьбы.

"Руководство АТП решило, что комсомольская свадьба обязательно должна быть безалкогольной, и даже выделило материальную помощь на ее проведение. Но, зная менталитет местных жителей, очень просило продержаться трезвыми хотя бы до приезда районного руководства, которое тогда – по указке сверху – приезжало поздравлять молодоженов. В итоге слово мы свое сдержали. До приезда секретаря горкома ВЛКСМ все были трезвыми, а вот уже после поздравлений свадьба была настоящей, как положено", – рассказывает водитель из Буденновска Александр Смурыгин о событиях 1986 года.

Сейчас исследователи отмечают: разные социальные слои советского народа проявили удивительное единодушие в неприятии и тихом саботаже антиалкогольных усилий.

Несладкая жизнь

Однако для советского правительства хуже было то, что ни повышение цен, ни безалкогольная альтернатива не смогли компенсировать выпадающие доходы в бюджет. Надежды на нефть не оправдались: черное золото подешевело до 12 долларов за баррель.

Тем временем множились социальные проблемы, вызванные искусственным дефицитом спиртного: в заведения, где алкоголь еще продавали, началось настоящее паломничество; стоящие в очередях опаздывали на работу; вокруг таких алкогольных святилищ создавались островки неблагополучия – тут и там в окрестностях можно было наблюдать людей "в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство"; спекулянты перепродавали заветную водку втрое дороже. Милиция, по воспоминаниям свидетелей, зачастую в таких местах отсутствовала.

К 1987-му приобрело невиданный размах самогоноварение. По данным Госкомстата СССР, в тот год винокуры израсходовали 1,4 миллиона тонн сахара, что примерно равно 140-150 миллионам декалитров самогона и "практически компенсировало сокращение продажи водки и ликеро-водочных изделий".

Кроме того, таким образом был нанесен серьезный урон экономике страны – это дало мощную подпитку организованной преступности, заполучившей источник доходов в миллиарды рублей. Для обычных же граждан ситуация обернулась острым дефицитом сахара.

Еще одно серьезное последствие, которое часто связывают с ограничением доступа к алкоголю, – количество зарегистрированных наркоманов в стране увеличилось с девяти до 20 тысяч человек.

Однако, несмотря на ряд недостатков, у сухого закона были позитивные последствия.

Быль и небылицы

Один из крупнейших исследователей антиалкогольной кампании Александр Немцов считает ее "безграмотной по замыслу и скандальной по реализации". И тем не менее констатирует, что она привела к положительным демографическим результатам.

Согласно официальной статистике, с 1985-го по 1987-й в СССР появлялось по 5,5 миллиона новорожденных, что на 500 тысяч больше, чем за каждый год в предыдущие 20 лет. Смертность, связанная с пьянством, снизилась на 56 процентов; смертность мужчин от несчастных случаев – на 36 процентов; продолжительность жизни мужчин увеличилась с 62,4 года в 1984-м до 65 лет в 1986-м. Горбачев утверждал, что таким образом удалось спасти "около миллиона жизней".

Впрочем, после того как в 1988 году антиалкогольную кампанию свернули, показатели начали стремительно ухудшаться. Мужская смертность, по выражению Немцова, приняла галопирующий характер и достигла пика в 1994-м, когда ожидаемая продолжительность жизни упала до 57,6 года – гораздо ниже, чем до сухого закона.

Несмотря на, мягко говоря, неоднозначные результаты, организаторы кампании до последнего защищали свою идею.

"Надо заниматься не сочинением небылиц, не кощунствовать над этим, не издеваться над некоторыми слабостями и ошибками этой кампании, которые, конечно, были, а учесть все ее плюсы и минусы и всерьез начинать сегодня заниматься преодолением этого бедствия", – говорил в начале нулевых главный идеолог антиалкогольных мер Егор Лигачев.

Сам же Горбачев в интервью от 2005-го называл антиалкогольную кампанию "хорошим большим делом", которое "из-за допущенных ошибок закончилось бесславно". Впрочем, такая характеристика, кажется, подходит не только этому проекту первого советского президента.